习近平总书记指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强国运强。”提升文化自信,讲好中国故事,是新时代外语人的初心和使命。为发挥外语资源优势,把中国红色文化对外传播融入外语类专业人才培养全过程,提高用外语讲好中国故事的能力。德州学院外国语学院“红色印记”追寻团于7月15日赴德州市禹城市革命纪念馆,开展“追寻红色印记,铭记初心使命”主题实践活动,通过社会实践,展示中国深厚的历史底蕴,用知识的力量推动红色文化的传播与繁荣。

禹城市革命纪念馆,坐落在山东省德州市禹城市,是省级爱国主义教育基地和国防教育基地,也是德州地区重要的红色教育基地。馆内收藏了丰富的革命文物、历史照片和革命事迹,记录了禹城人民在抗日战争和解放战争中的英勇斗争历程,展现了革命先烈的崇高精神和伟大事迹。禹城市革命纪念馆始建于20世纪90年代,占地面积约65000余平方米,建筑面积约2200平方米。馆内设有“抗日烽火”、“解放战争”、“革命英模”等多个主题展厅,通过实物、图片、文字、多媒体等多种形式,全面展示了禹城地区的革命历史和革命先烈的英勇事迹。

活动当天,追寻团成员在讲解员的带领下,参观了纪念馆的各个展厅。他们认真聆听讲解,仔细观看展品,深入了解禹城的革命历史,感受革命先烈们坚定的信念、无畏的牺牲精神。一张张泛黄的照片、一件件锈迹斑斑的武器,都深深地触动着他们的心灵。

“抗日烽火”展区是禹城市革命纪念馆的核心展区之一,它详尽地展示了禹城人民在抗日战争中的英勇斗争历程。展区的设计充满了历史感和教育意义,旨在让参观者深刻感受到那段艰苦岁月中的革命精神。“抗日烽火”展区通过大幅的历史背景墙,详细介绍了抗日战争时期禹城的历史背景,包括日军的侵略行径、当地人民的抗战事迹以及抗日根据地的建立和发展。

“解放战争”展区是禹城市革命纪念馆的重要组成部分,展示了禹城人民在解放战争中的英勇斗争历程,向参观者传递了革命先烈们的崇高精神和伟大事迹。展区内陈列着解放战争时期使用的武器、生活用品、宣传品等实物。展品见证了那个时代的艰苦环境,让参观者感受到革命先烈们在艰苦条件下的英勇斗争。

在禹城市革命纪念馆的“革命英模”展厅中,讲述着先烈们的英勇事迹,他们的故事激励着每一位参观者,特别是年轻一代,去思考和追寻革命的初心和使命。

青年革命先烈王克寇,原名王汝清,出生于1915年12月1日, 1936年加入中国共产党。抗战爆发后,他回到家乡,积极参与抗日活动,包括组织抗日武装、进行统战工作等。王克寇的事迹在禹城市革命纪念馆中有所展示,包括他的塑像和其他相关展品。这些展品不仅是对王克寇个人的纪念,更是对所有在抗战中英勇斗争的烈士们的致敬。

在深入学习和感悟革命精神的同时,团队成员们充分发挥自己的英语专业优势,将所学知识与红色文化相结合,精心编写了一份禹城市革命纪念馆的双语宣讲稿,旨在通过英语这一国际通用语言,向更多国际友人介绍中国的革命历史和红色文化。后续将会继续对此篇宣讲稿进行完善和更新,以期在后续的红色宣讲中使用。

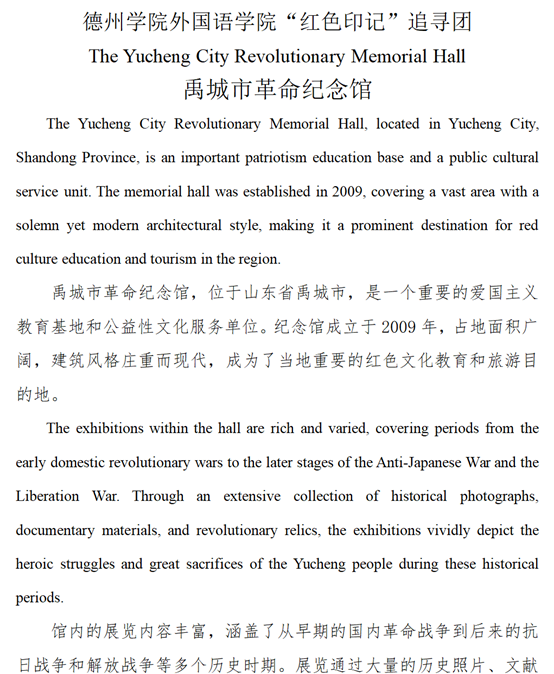

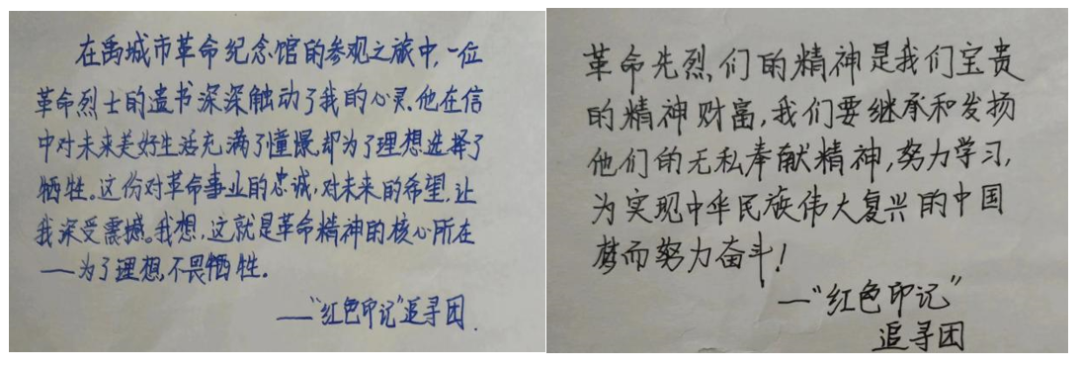

团队成员在参观禹城市革命纪念馆并完成双语讲解稿的撰写后,对这段历史有了更加深入的理解。他们热情地交流了各自的感悟,并用文字详细记录了心得体会。

此次禹城市革命纪念馆之行,追寻团成员们不仅重温了那段硝烟弥漫的历史,更深刻地感悟到了革命精神的伟大和时代价值。他们纷纷表示,要以革命先烈为榜样,坚定理想信念,传承红色基因,努力学习,不断提升自身能力,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。

行程万里,不忘来路;信念如磐,一脉相承。禹城市革命纪念馆作为德州地区重要的红色教育基地,承载着丰富的革命历史和宝贵的革命精神。讲好中国故事是一代又一代青年人的使命,此次“红色印记”追寻团的实践活动,让青年学生在参观学习中感悟革命精神,继承革命先烈的遗志,并继续加强党史学习。

下一步,外国语学院将将继续利用所学专业知识将中国红色文化故事同外语相结合,形成多语种版本的红色故事译本、视频,借助新媒体平台传播多元多样的红色文化,宣传中国共产党的革命历史、革命事迹和革命精神,让青年真正学好党史这门“必修课”,为增强文化自信,讲好中国故事,传播中国声音,贡献自己的一份绵薄之力!