为贯彻落实党的二十大精神,弘扬当代青年大学生志愿服务精神。7月19日起,外国语学院“寻味非遗”,暑期“三下乡”社会实践团,在山东省德州、淄博、青岛及江苏省徐州市等地,开展“寻味非遗文化,赓续中华文脉”系列活动,旨在让我院学生深入学习贯彻习近平文化思想。通过广泛开展和参与非遗展演、文物保护、艺术创作、展馆参观等实践活动,领会“两个结合”的重大意义,传承弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,进一步增强历史自信、文化自信。

让我们一起走进中国黑陶博物馆。

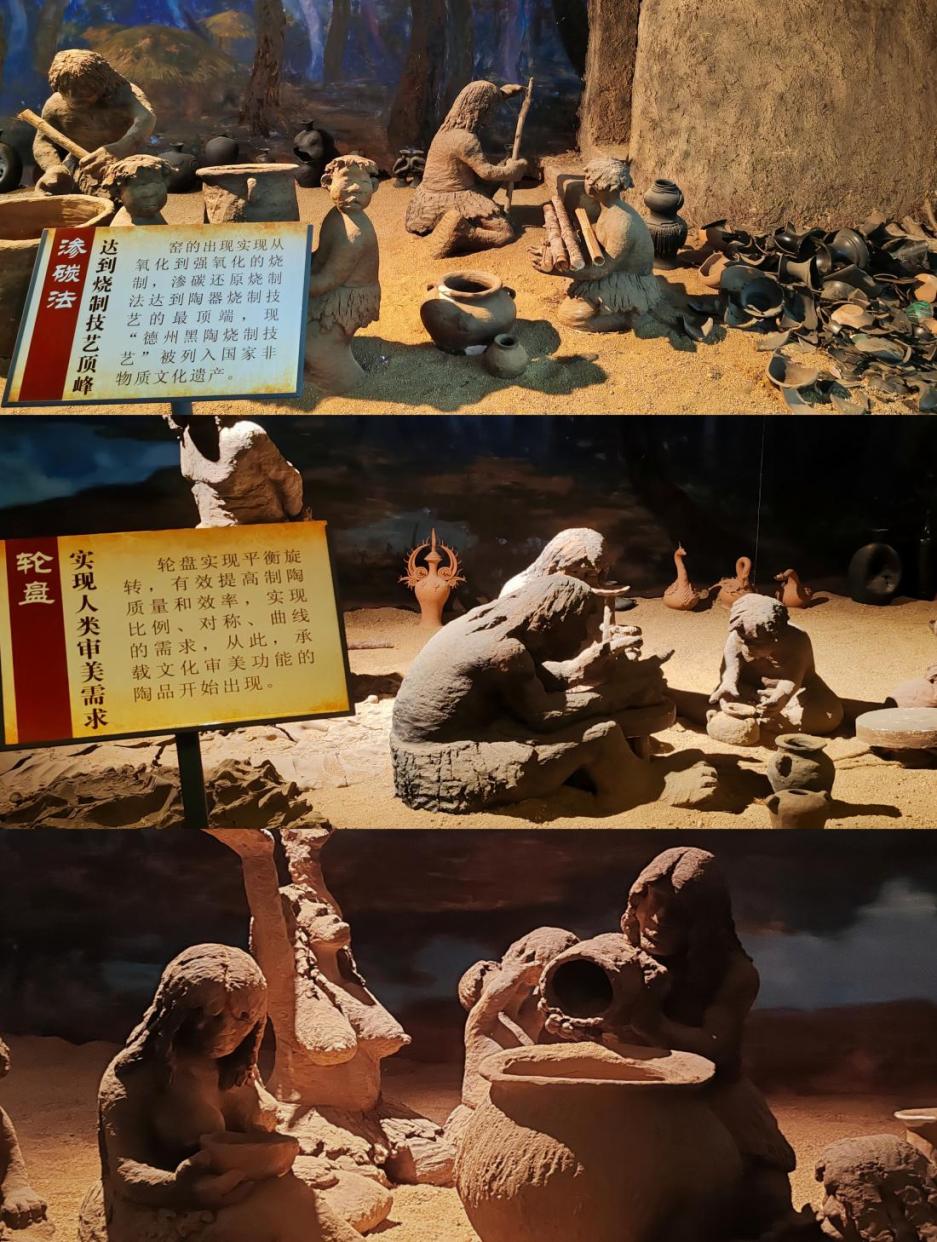

中国黑陶(black pottery)博物馆以“历史足迹、涅槃重生、融创古今、展望未来”四大主题为主线,全面展示了黑陶文化的历史渊源、中兴之路、文化内涵和艺术魅力。

初入展厅,一轮巨大的圆形陶盘与方形陶板相映成趣,寓意天圆地方,展现了黑陶作为天地造化之物的非凡意义。一尊正在烈火中烧炼的黑陶模型,象征着黑陶在消失几千年后,慢慢摸索、浴火重生。两旁的古代香薰炉,则寓意着中华民族薪火相传的精神。

特别值得一提的是,展厅内的一件雕刻了《论语》的黑陶作品。该件微雕陶(microscopic carvings)作品运用硬刻陶技术、微雕技法在陶体上进行汉字雕刻,汉字的微小精细程度令人叹为观止。此外,“蛋壳陶(egg-shell pottery)”等黑陶特色产品,更是以“黑如漆、明如镜、薄如纸、声如磬”的独特魅力,赢得了所有成员的赞叹。

德州黑陶源远流长,有着超过6000年的历史。它不仅仅是一种工艺品,还承载着中华民族的智慧和创造力,是中华民族文化的重要组成部分。在实践过程中,成员们不仅通过讲解和展示了解了黑陶的制作工艺和流程,还亲身体验了部分制作环节。从选材、滤泥、练泥到成型、修型、挑沙压光,每一步都凝聚着匠人的心血与智慧。成员们纷纷表示,通过亲身体验,更加深刻地感受到了德州黑陶的独特魅力和文化内涵。

在参观过程中,队员们将黑陶作品的名称、历史背景、制作工艺等关键信息精确地翻译成英文,使知识与实践生动结合。例如,将“德州黑陶”翻译为“Dezhou Black Pottery”,将“蛋壳陶”翻译为“Egg-Shell Pottery”,这些翻译不仅传达了艺术品的特性,也保留了文化韵味,更是为德州非遗文化的传播搭建起了通往国际的桥梁,同时服务队形成了一份关于德州黑陶的双语介绍稿,用外语讲述中国传统非遗文化的故事。

在未来,我们外国语学院的学子们将继续在实践中增长才干,在磨砺中发展进步,把专业知识和青春力量汇入中国优秀传统文化的国际传播中,用实际行动展示青年担当。

在参观过程中,队员们将黑陶作品的名称、历史背景、制作工艺等关键信息精确地翻译成英文,使知识与实践生动结合。例如,将“德州黑陶”翻译为“Dezhou Black Pottery”,将“蛋壳陶”翻译为“Egg-Shell Pottery”,这些翻译不仅传达了艺术品的特性,也保留了文化韵味,更是为德州非遗文化的传播搭建起了通往国际的桥梁,同时服务队形成了一份关于德州黑陶的双语介绍稿,用外语讲述中国传统非遗文化的故事。

在未来,我们外国语学院的学子们将继续在实践中增长才干,在磨砺中发展进步,把专业知识和青春力量汇入中国优秀传统文化的国际传播中,用实际行动展示青年担当。

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”外语人在国际传播中具有不可替代的独特优势,承担着“让世界读懂中国”和“让中国走向世界”的双重使命。外国语学院“寻味非遗”实践队将从德州出发向东前行,一路上不断感受非遗文化的魅力,见证传统与现代的融合。

从时光深处走来的非遗文化展现着,传承弘扬中华优秀传统文化的生动,实践队将继续以外语之声讲述中国传统文化故事,扛起保护、传承、发展非遗的职责使命,薪火相传、推陈出新,让传统非遗文化不断活起来、火起来。用外语让世界听到中国故事,赓续历史文脉,谱写当代华章!